Comment la modélisation BIM révolutionne la réalisation d’une archive numérique pour le patrimoine

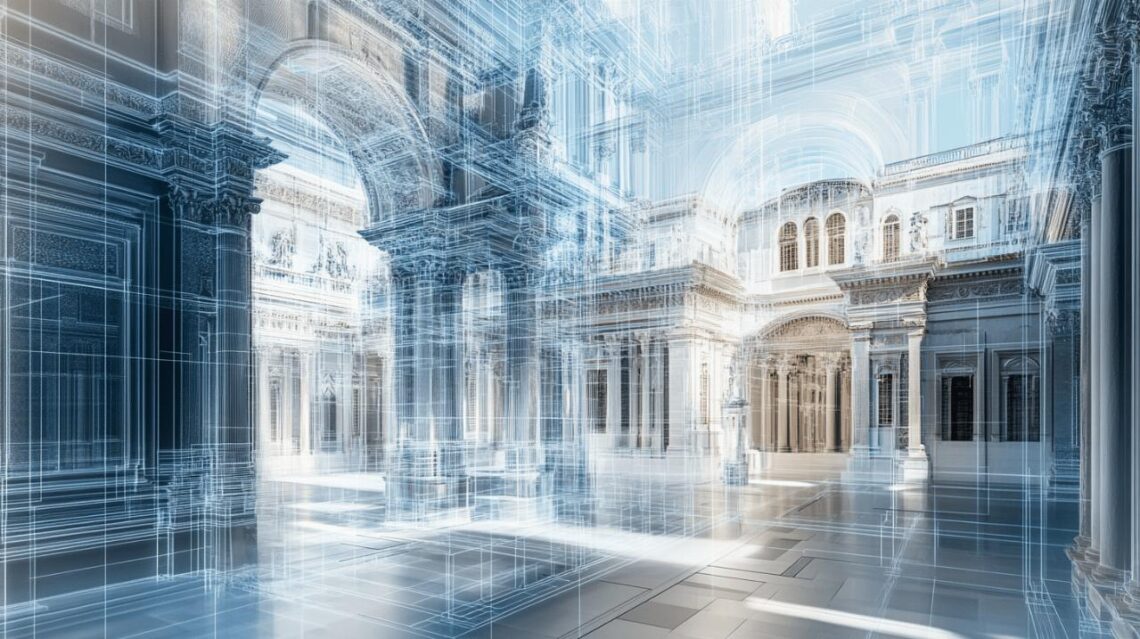

La conservation du patrimoine architectural connaît actuellement une véritable révolution numérique. Grâce aux technologies avancées, il est désormais possible de créer des archives détaillées et interactives des bâtiments historiques. Cette transformation numérique permet non seulement de documenter précisément notre héritage culturel, mais aussi d'optimiser sa gestion et sa valorisation. La modélisation BIM (Building Information Modeling) se trouve au cœur de cette révolution, offrant des possibilités sans précédent pour préserver notre patrimoine pour les générations futures.

La numérisation du patrimoine architectural grâce au BIM

Le BIM, initialement développé pour la construction neuve, trouve aujourd'hui une application majeure dans le domaine du patrimoine. Cette technologie permet de créer des représentations numériques enrichies des édifices historiques. La réalisation d'une archive numérique via la modélisation BIM transforme fondamentalement notre approche de la documentation patrimoniale. Au lieu de simples plans ou photographies, nous disposons désormais de maquettes 3D interactives contenant une multitude d'informations sur chaque élément de la structure. Cette méthode offre une précision incomparable et constitue une véritable mémoire numérique des bâtiments historiques.

Des relevés numériques aux modèles 3D interactifs

La création d'une maquette BIM pour un édifice patrimonial commence généralement par l'acquisition de données précises. Les technologies comme la lasergrammétrie et la photogrammétrie permettent de capturer la géométrie exacte des structures avec une précision millimétrique. Ces techniques ont révolutionné le processus de relevé architectural, autrefois réalisé manuellement. Les scans 3D génèrent des nuages de points qui servent de base à la modélisation. Cette transition des techniques traditionnelles vers les technologies numériques représente un bond qualitatif dans la documentation du patrimoine bâti.

La modélisation 3D qui suit cette phase d'acquisition transforme les données brutes en modèles intelligents. Différents niveaux de détail peuvent être atteints, allant du LOD 100 très basique jusqu'au LOD 500 qui représente fidèlement les conditions réelles du bâtiment. Les logiciels spécialisés comme Revit, ArchiCAD ou Allplan, équipés de plugins adaptés au patrimoine, permettent de créer ces jumeaux numériques avec une grande fidélité. La qualité du rendu et la richesse des informations intégrées font de ces modèles bien plus que de simples représentations visuelles.

L'intégration des données historiques dans les maquettes BIM

Ce qui distingue véritablement le BIM patrimonial des autres formes de documentation numérique est sa capacité à intégrer des informations historiques, techniques et contextuelles. Chaque élément modélisé peut contenir des données sur son origine, ses matériaux, ses modifications successives et son état de conservation. Cette dimension informationnelle transforme la maquette en une véritable base de données interactive. Les archives historiques, les documents d'époque et les témoignages peuvent ainsi être rattachés aux éléments qu'ils concernent, créant une documentation enrichie et contextuelle.

L'interopérabilité des données constitue un aspect crucial de cette démarche. L'utilisation de formats ouverts comme l'IFC garantit que les informations resteront accessibles et exploitables sur le long terme, indépendamment des évolutions logicielles. Cette pérennité des données répond à l'un des enjeux majeurs de la conservation patrimoniale : la transmission des connaissances aux générations futures. Les normes ISO 19650 fournissent un cadre méthodologique pour structurer ces informations de manière cohérente et durable.

Les applications pratiques du BIM dans la conservation patrimoniale

Au-delà de l'aspect documentaire, les maquettes BIM offrent des applications concrètes pour la gestion et la valorisation du patrimoine. Elles constituent de véritables outils d'aide à la décision pour les professionnels du secteur. Leur utilité s'étend de la planification des interventions à la médiation culturelle, en passant par la gestion quotidienne des édifices. Ces modèles numériques deviennent ainsi des ressources stratégiques pour tous les acteurs impliqués dans la préservation du patrimoine.

Au-delà de l'aspect documentaire, les maquettes BIM offrent des applications concrètes pour la gestion et la valorisation du patrimoine. Elles constituent de véritables outils d'aide à la décision pour les professionnels du secteur. Leur utilité s'étend de la planification des interventions à la médiation culturelle, en passant par la gestion quotidienne des édifices. Ces modèles numériques deviennent ainsi des ressources stratégiques pour tous les acteurs impliqués dans la préservation du patrimoine.

La planification des interventions de restauration

La modélisation BIM révolutionne la préparation et l'exécution des projets de restauration. Grâce à la précision des modèles et à la richesse des informations qu'ils contiennent, les architectes et les restaurateurs peuvent planifier leurs interventions avec une grande exactitude. Les simulations permettent d'anticiper les difficultés techniques et d'optimiser les solutions. Le cas emblématique de Notre-Dame de Paris illustre parfaitement cette application. Après l'incendie dévastateur, les modèles BIM ont joué un rôle crucial dans la planification de la reconstruction, permettant de visualiser et de tester virtuellement différentes approches avant leur mise en œuvre.

La détection précoce des problèmes structurels constitue un autre avantage majeur. En intégrant des données issues de capteurs ou d'inspections régulières, les maquettes BIM peuvent servir à la maintenance préventive des monuments. L'intelligence artificielle commence même à être utilisée pour analyser ces données et prédire les dégradations potentielles avant qu'elles ne deviennent critiques. Cette approche proactive de la conservation permet d'intervenir au moment opportun, réduisant ainsi les coûts à long terme et minimisant l'impact des travaux sur l'authenticité du bâtiment.

La diffusion et valorisation du patrimoine auprès du public

Les maquettes BIM offrent également des possibilités inédites pour la médiation culturelle et la valorisation touristique du patrimoine. Grâce à la réalité virtuelle et à la réalité augmentée, le public peut désormais explorer les monuments historiques de manière immersive et interactive. Ces technologies permettent de visualiser les édifices à différentes époques, de comprendre leur évolution architecturale ou même d'accéder à des zones habituellement inaccessibles. Les visites virtuelles à 360° deviennent des compléments précieux à l'expérience physique, voire des alternatives pour les personnes à mobilité réduite ou géographiquement éloignées.

La démocratisation de l'accès au patrimoine constitue un enjeu majeur que ces technologies contribuent à relever. Les modèles 3D peuvent être partagés en ligne, intégrés dans des applications éducatives ou utilisés pour créer des expositions interactives. Cette dimension participative transforme la relation du public avec son héritage culturel, passant d'une approche contemplative à une expérience engageante et informative. Les jeunes générations, particulièrement réceptives aux technologies numériques, peuvent ainsi développer un intérêt renouvelé pour le patrimoine architectural.